■本刊介绍:

《世界最新医学信息文摘》是国家新闻出版总署批准,中国出版传媒股份有限公司主管、世界图 书 出版有限公司主办的医学期刊。创刊时间2001年,是国家新闻出版总署批准的中国第一本医学类电子期刊,为中国首家医学多媒体国家级综合性连续型医学电子期刊。国内刊号:CN11-9234/R,国际刊号:ISSN1671-3141。

■主要栏目:

国外最新医学文摘、研究原著/论著,专家论坛、综述与讲座、临床检验、述评、临床病理 讨论、疑难病例析评、药物与临床、医学检验、医学工程、基因组医学; 临床免疫学;干细胞与组织工程;社会医学与行为医学;临床研究与循证医学;军事医学与特种医学、医学装备与医疗器械、医疗技术、医院管理、中医中药、中西医结合、误诊 误治、病例报告、卫生管理、卫生防疫 、医药卫生策略探讨、心理与疾病、专科护理、护 理管理、基础与心理护理、护理教学、健康教育、护患纠纷与对策、经验交流、调查研究、国内外学术动态、医学动态等。

通知:本刊诚征优秀学术稿件。凡是投稿本站正在审核期的文章,请勿一稿多投。审稿期限一般三十个工作日,作者可以随时在本站稿件查询系统中输入文章编号,查询稿件审核情况。

- 文章编号:

(1)来稿请注明作者姓名、工作单位、省份、邮编、E-mail以及联系电话等。所投稿件应能反应该学术领域的最新发展水平。论点明 确,论据充分,数据可靠,条理清晰,文字简明。论文必须以word文件格式发送到本刊。

(2)本刊收到稿件以后,1-3个工作日内把本刊对稿件的审核意见通知给作者。如稿件录用,一般3个月左右可刊发出版,具体刊期咨 询相关编辑。

(3)请作者严格遵守《中华人民共和国著作权法》,所投稿件保证文章版权的独立性、科学性、实用性、无抄袭。署名排序无争议,作 者文责自负。

(4)凡在本刊发表的文章,本刊有权对所投文稿进行删改,如作者不同意删改,请在投稿时注明。凡录用文章,本刊有权编入数据 库。切忌一稿多投,三个月内未收到我刊回复的,作者即可自行处理。均不退稿,请自留底稿。

“责任,忠诚,激情,超越”,是我们的社训。

当今世界上,国际间的竞争,归根结底是科学技术的竞争,是人才的竞争,是一个国家全民的科学和人 文素养的竞争。科学技术是第一生产力,是先进生产力的集中体现和主要标志。大力发展科学技术,着力提高公民素质,实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义。从这个意义上说,《世界最新医学信息文摘》使命光荣,责 任重大,任重而道远。让我们共同努力。

我们《世界最新医学信息文摘》全体工作人员,期待您的参与,欢迎您的来稿、征订。

当前位置:首页 > 期刊简介

■本刊介绍:

《世界最新医学信息文摘》是国家新闻出版总署批准,中国出版集团主管,列入中国医师协会系列期刊之一,中国出版传媒股份 有限公司主管、世界图书出版有限公司主办的医学连续型电子期刊,中英文。创刊时间2001年。经党中央、国务院批准,于2002年4月9日成立的国家级大型出版发行机构。2004年3月25日,国务院授权成立中国出版集团,在国家相应计划中实行单列,对原中国出版 集团所属成员单位行使出资人权利,承担国有资产保值增值责任。为中国中央级国有三大出版集团之一。

《世界最 新医学信息文摘》杂志经新闻出版总署“十五”国家重点出版规划批准立项,由中央级国有单位中国出版集团主管连续型电子期刊。本刊制作精美、编审严谨。本刊对话科研人员、专科医师、住院医师、医学精英、医学大师等权威人士,剖析国内外重要医学进 展,展示最具代表性的医学作品,传递业界最前沿的学术思想,探讨医学与自然、社会及人文的辩证发展,推介医学最新资讯等。是国家新闻出版总署2001年批准的中国第一本医学类电子期刊,为中国首家医学多媒体国家级综合性连续型医学电子期刊。

国家新闻出版总署2001年批准国家统一连续型电子期刊出版物号:CN11-9234/R,国际标准刊号:ISSN1671-3141,中国国际图书集团总公司海外发行代号:C9232,国内邮发代号82-634,每期定价100元,中英文版。 二十余位工程院院士为杂志顾问。

■本刊办刊宗旨:面向世界医药卫生科技与医疗卫生从业人员,力求及时、全面、快速报道世界医学、卫生领域的医学研究成 果、新技术、新方法及临床实践与经验总结以及基础-临床-预防转化整合;临床-康复-预防转化整合;药学-临床-预防转化整合;特种医学的应用;中医-西医相互转化整合等。

■主要栏目:

国外最新 医学文摘、研究原著/论著(包括临床研究、临床用药、临床分析及基础研究等),专家论坛、综述与讲座、短篇论著、临床检验、述评、临床病理讨论、药物与临床、药物研究、质量检验与控制、医学检验、医学影像、医学工程、基因组医学;临床免疫 学;干细胞与组织工程;社会医学与行为医学;临床研究与循证医学;军事医学与特种医学、医学装备与医疗器械、医疗技术、新技术新方法、医院管理、中医中药、中西医结合、误诊误治、病例报告、卫生管理、卫生防疫 、医药卫生策略探讨、心理与疾病、专 科护理、护理管理、基础与心理护理、护理教学、健康教育 、护患纠纷与对策、经验交流、调查研究、国内外学术动态、医学动态等。

重点刊登:

专家、博 士导师新论, 论著(包括临床研究、临床用药、临床分析及基础研究等),中华名医经典(专家论坛)、综述与讲座、短篇论著、临床检验、述评、药物与临床、药物质量与分析、医学检验、医学影像、基因组医学、临床免疫学、干细胞与组织工程、 社会医学与行为医学、循证医学、军事医学与特种医学、医学工程、医疗器械与医学装备、医疗技术、新技术新方法、医院管理、科室管理、中医中药、误诊误治、临床病理讨论、疑难病例析评、病例报告、卫生防疫 、健康管理、医药卫生策略探讨、心理与疾 病、临床护理与护理管理、探索与发现、世界医学前沿、世界医学学术动态、医学动态等;是《中国知网》、《中国核心(遴选)数据库来源期刊》、《中国学术期刊综合评价数据库(AJCED)统计刊源检索、统计的源期刊。

■投稿方式:

《世界最新医学信息文摘》杂志社邮箱:sjzxyxxxwzzzsyx@163.com,作者可选择在线投稿或者邮箱投稿到编 辑部。来稿不退,请作者自留稿底,请勿一稿多投!来稿请作者填写电话、通讯地址、邮编等联系方式!

■ 格式要求:

1,所有投稿的文章都应有:题目、摘要、关键词、作者单位及详细的联系地址和电话号码;正文包括引言和层次分明、论证有 力、论据充分的主体;应提供标准的参考文献并在论文引用处用序号注明。

2,题目要紧扣主题、新颖,有足够的信息表明论文的内容。标题字数一般不超过24个汉字, 英文以两行为宜,不使用副标题。 摘要应反映文章的主要内容, 直截了当地阐明研究的目的、方法、结果和结论, 摘要的写作要精心构思,随意从文章中摘出几句或只是重复一遍结论的做法是不可取的。关键词用于对研究内容的检索,因此,关键词应紧扣文章主题, 适当的关键词有助于提高论文的 被引频率。

3,正文部分,应逻辑严密、结构简明;尽量避免使用多层标题;文字、图表要简练,在适当的篇幅内提供较大的信息量;论述 应深入浅出、表达清楚流畅、专业术语的运用应准确,前后保持一致。若论文系项目资助,请详细注明项目批准号及来源。

4,参考文献应尽量引用较新的文献,在文中引用处应注明所引文献的序号,并在文章末尾给每一条文献进行编号,文献编号应 与引用处的编号一一对应。对文献的引用应该适当,论文的主要观点不应来自参考文献。科技论文的署名是一件十分严肃的事情, 在论文中署名的每一位作者都应对文中的论点和数据负责, 第一作者应保证每一位作者在投稿前都读过这篇文章, 并同意署名,文章 的署名在投稿后不可随意更改。

【来稿须知】

稿件应具有科学性、先进性和实用性,论点明确、论据可靠、数据准确、逻辑严谨、文字通顺。文章1500—6000字符数为宜.有 课题或基金项目请务必标注,需要英文摘要,最好有图表,参考文献不低于8条。文章的基本要素齐全,文章标题、作者单位、作者姓名、摘要、关键词、结语、参考文献等。所投稿件请保证文章版权的独立性,无抄袭、署名排序无争议、文责自负,请勿一稿多 投!来稿请务必注明作者姓名、单位、通讯地址、邮编、电子信箱、联系电话等。来稿会在3-10个工作日内将审理结果尽快通知作者,欢迎广大作者惠赐以上栏目有关的佳作,对于专家、教授、省厅及以上基金项目的成果 将优先从优采用发表。

当前位置:首页 > 编委会

鲍勇 郑超强 刘国树 陈黎明 钟敬泉 蔡少华 李冬云

梁峰 张明华 赵佳慧 王新民 李宪科 施新革 杨利群

叶平 张秋菊 王伯秋 刘青云 钟敬泉 杨惠祥 马保根

范利 李建生 刘章锁 宋永平 秦贵军 王胜煌 蔡忠军

王凡 骆雷鸣 肖先福 骆雷鸣 刘殿荣 朱宏丽 薛 浩

当前位置:首页 > 投稿系统

- 文章题目:*

- 作者姓名:*

- 联系方式:*

- 联系地址:*

- QQ号码:*

- 电子邮箱:*

- 备注:

- 验证码:

*

- 上传稿件:

当前位置:首页 > 发表流程

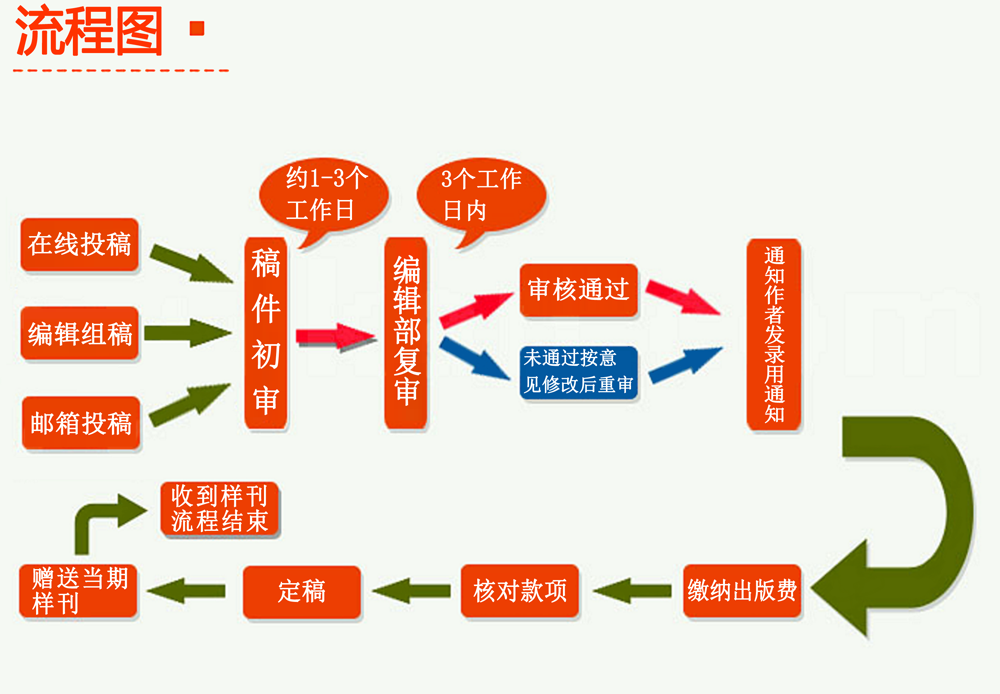

发表流程

关于汇款方式:

一、公对公汇款

由单位下拨资金进行对公汇款,公对公汇款只支持公务卡到对公账户、公司企业银行、院校对公银行等方式汇款,如需个人对公请咨询责任编辑。

二、财务账户汇款

针对个人汇款后开取发票进行报销的作者和无法进行公对公汇款的作者设立的财务账号。

当前位置:首页 > 联系我们

联系我们

邮箱:sjzxyxxxwzzzsyx@163.com地址:北京市朝内大街137号 世界最新医学信息文摘杂志社(100010)

当前位置:首页 > 稿件查询

稿件查询

文章编号:

当前位置:首页 > 刊社新闻

释放思政课育人活力(延伸阅读)

来源:本刊杂志社 作者:admin 点击: 发布时间:2026年01月15日

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。“十四五”时期,思政课程和课程思政同向同行、校内教育和校外实践双向发力、科技教育和人文教育协同并进的全员全过程全方位育人体系已经形成。

课程守正创新,思想性、理论性更加凸显。全国高校开好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想概论课,上课学生达4000万。从统编教材到配套课件,从参考讲义到学生读本,日益丰富的教学资源,带动课堂质量节节攀升。

教师队伍发展壮大,积极性、主动性、创造性不断提升。全国高校思政课教师总数突破15万人,专职思政课教师超12万人,研究生以上学历占比超过八成,队伍年轻化、专业化趋势亮眼。

大思政课育人格局基本形成。550余个国家级实践教学基地成立,近九成开发了以实景教学为特色的基础课程;一套抗战主题的示范“金课”贯通大中小学,吸引超1.5亿师生隔屏共学;连续5年开展“把青春华章写在祖国大地上”云上大思政课,全网传播量突破450亿次……更多思政课与现实紧密结合,迸发出育人的强大动力。

随着新时代思政课课程方案全面实施,实践育人课堂不断拓展,更多形式新颖、内容鲜活的思政课,将如同春风化雨,持续为青年一代成长成才筑牢坚实的思想基础。

信息查询中...

信息查询中...